■ その他のFDG-PET検査について

FDG-PET検査は、通常がんや炎症の病巣を調べたり、腫瘍の大きさや場所の特定、良性・悪性の区別、転移状況や治療効果の判定、再発の診断などに利用されています。アルツハイマー病やてんかん、心筋梗塞を調べるのにも使われています。下のような病気で、この検査が必要とされる条件を満たす場合には、健康保険が適用されます。

● FDG-PET/CT検査の保険適用

・てんかん:外科治療のための病巣診断

・虚血性心疾患における心不全:バイパス手術検討のための心筋バイアビリティ診断

・心サルコイドーシスの診断

・早期胃がんを除く、すべての悪性腫瘍、悪性リンパ腫:他の画像診断により病期診断、転移、再発診断ができない時

・大型血管炎

■ 心サルコイドーシスのFDG-PET/CT検査

● 心サルコイドーシスについて

サルコイドーシスは、様々な臓器に肉芽腫を発症する疾患ですがその原因は不明です。発生頻度が高いのは肺門部のリンパ節、肺、眼、皮膚、唾液腺、心臓、神経、筋肉などで結核によく似た結節状の病巣“肉芽腫”(病理学では非乾酪壊死性類上皮細胞肉芽腫)を作ります。病変ができる臓器により目のかすみ、視力低下、せき、呼吸困難、不整脈など様々な症状が出ますが、無症状のことも多く、健康診断の胸部X線写真ではじめて指摘される患者さんも少なくありません。

診断については2006年に日本サルコイドーシス学会から出された診断基準があります。眼病変で診断されることも多いですが、臨床的に問題になるのは肺と心臓の病変です。肺の病変は進行すると、せきや呼吸困難を引き起こします。肺の病変の診断には胸部CTが一般的に用いられます。

心臓の病変は、様々な不整脈や心機能障害を引き起こし、予後因子として最も重要です。特に日本では心臓の病変の合併率が高く、その活動性の評価は治療を進める上で重要な指標となります。心臓やリンパ節など全身の病変の診断について診断基準の中では、ガリウムシンチグラフィー(Gaシンチ)が利用されてきました。Gaシンチの陽性適中率は高いのですが、感度が低いのが欠点です。

一方、FDGは活動性を有するサルコイドーシスに集積し、病変の分布や病勢を評価するのに有用と考えられ、GaシンチよりFDG-PET/CTは感度が高く臨床的な有用性が高い検査です。

● 生理的なFDG心筋集積の抑制

ここで問題になるのは心筋の生理的なFDG集積です。心筋はエネルギー源として、脂肪酸、糖、乳酸、など様々な代謝基質を利用することができます。これは、糖しか利用できない脳と対照的です。通常の腫瘍を評価するためのPETの検査条件では、5時間の絶食で、心筋は糖を利用し生理的なFDG集積が見られることが多いです。絶食時間を十分に長くすると、血糖値が下がり、遊離脂肪酸が上昇し、心筋はエネルギー源を脂肪酸代謝にシフトし、FDGの生理的集積が低下します。

この様に正常心筋への生理的なFDG集積を十分抑制した状態にしないと、心筋内にまだらに分布するサルコイドーシスの肉芽腫性病変を検出することはできません。

十分な生理的集積の抑制を得るためには、複数の報告で、18時間の絶食を推奨しています。具体的には、前日夜7時頃までに夕食を終え、当日の朝食、昼食を絶食とし、午後2時頃から検査を始めるというスケジュールで検査をおこなっています。長時間絶食は、患者さんへの十分な説明と協力が必要となります。

■ 大型血管炎(高安動脈炎、巨細胞性動脈炎)のFDG-PET/CT検査

2018年4月から大型血管炎(高安動脈炎と巨細胞性動脈炎)にFDG-PET/CTの保険適用が拡大され、「大型血管炎と診断された患者さんで、病変の局在または活動性の診断(可視化)を目的」とする場合にFDG-PET/CT検査を実施することができます。

● 高安動脈炎、巨細胞性動脈炎とFDG-PET/CT検査

高安動脈炎は、大動脈が侵される疾患で、病変の部位により、腎血管性高血圧、冠状動脈炎症(狭心症又は心筋梗塞の一因)、大動脈弁閉鎖不全症(心不全の一因)等をきたすことがあります。巨細胞性動脈炎の症状は病変の分布により多様ですが、頭痛、視力障害、失明、咀嚼時の痛み等をきたすことがあります。

高安動脈炎の診断は、臨床症状と血液検査(炎症マーカー)と画像診断によって行われます。画像検査では、血管造影検査、CT検査、MRI検査、頚動脈エコー検査などが利用され、血管の形態学的な評価を行います。FDG-PET/CT検査では、FDGが炎症部位に集まるという性質を利用し、炎症が生じている部位を一回の検査で全身にわたって診断することが可能であり(感度は90%以上といわれています)、またFDGの集まり方によって炎症の程度も推定することができます。大型血管炎におけるFDG-PET/CT検査の有用性は「血管炎症候群の診療ガイドライン」等でも示されています。

● FDG-PET/CT検査の方法

大型血管炎に対するFDG-PET/CT検査は、前処置、FDGを投与してから撮影開始までの時間、検査費用など通常のPET/CT検査と同じです。血管炎は全身に広がる疾患のため、撮像の範囲を広げることや部分的な撮影を追加することがあり、その場合は通常のPET/CT検査よりも撮影時間が10分ほど延長することがあります。また、すでにステロイドなどの治療薬を利用されている場合は、FDGの集積が抑制され病変が描出できない可能性がありますので必ず主治医とご相談ください。

■ アミロイドPET

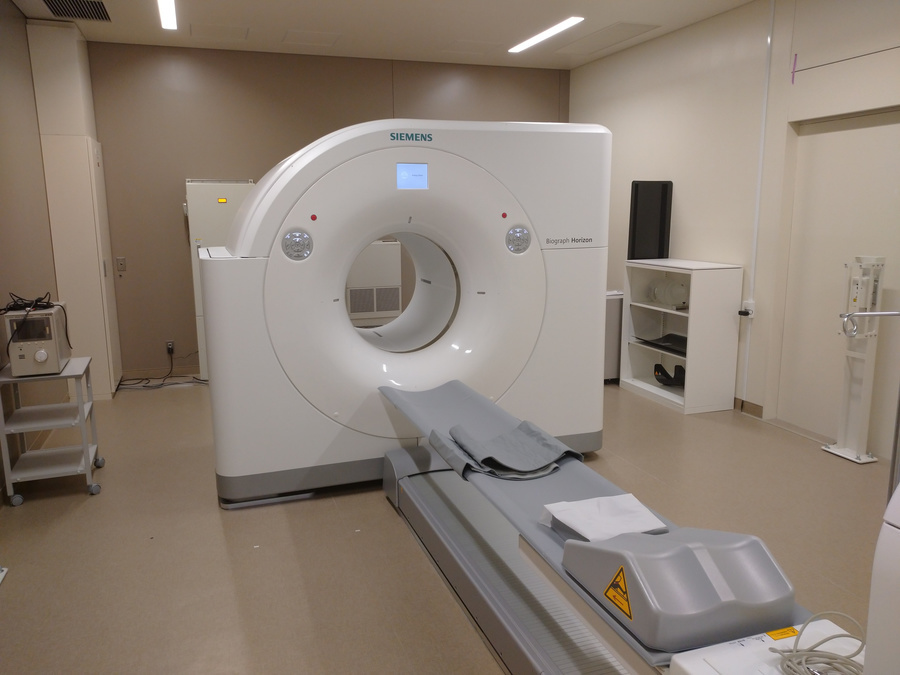

当院は「アミロイドPET撮像認証」取得施設です

認知症で最も割合が多いアルツハイマー型認知症

認知症にはいくつかの種類がありますが、最も割合が多いとされているのが「アルツハイマー型認知症」です。認知症の6割以上を占めるといわれています。

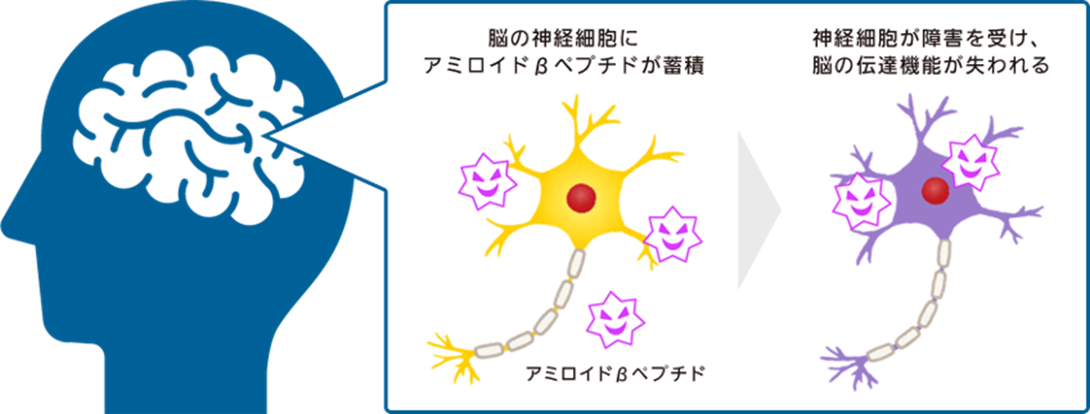

アルツハイマー型認知症の原因

「アミロイドβ」と呼ばれる異常タンパク質が、脳に長い時間かけて蓄積することが発症に関与しています。

蓄積したアミロイドβにより神経細胞に障害をきたし、最終的には脳委縮が生じます。これにより、認知機能の障害が進行していきます。

● アミロイドPET検査とは

脳内のアミロイドβ蓄積の有無や程度を調べる検査です。 アミロイドβと結合する性質をもった放射性医薬品を注射し、蓄積の程度を可視化します。 かなり早い時期から異常を検出できるため、早期発見・早期治療が可能となります。早期に治療を開始することで、認知症の進行を遅らせることが期待されます。 この検査では、アルツハイマー型認知症で約98%、軽度認知障害(MCI)で約68%が陽性となります。

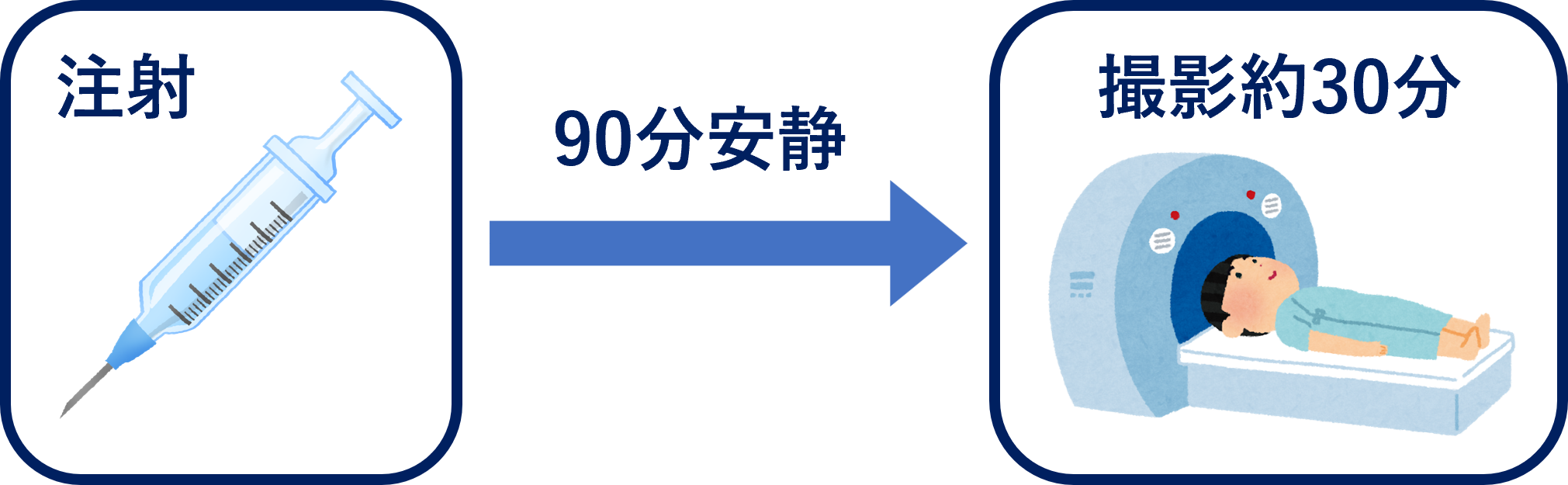

検査の基本的な流れ

他の検査と違い、検査前の絶食等は必要ありません!!

- 注射:放射性医薬品を静脈注射します。

- 安静:注射後は90分、安静にしていただきます。

- 撮影:PET装置のベッドに横になっていただき、約30分撮影します。

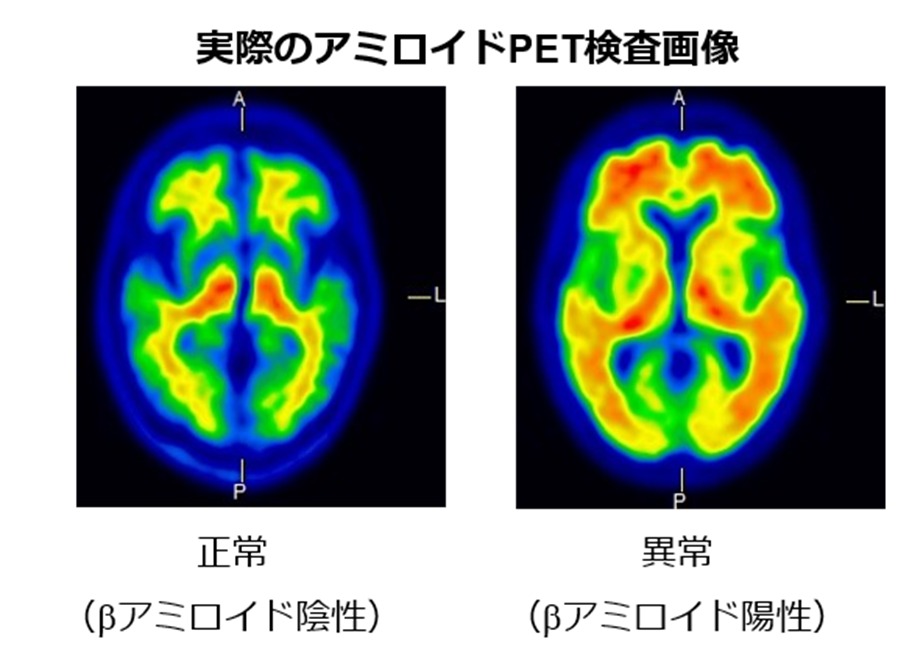

アミロイドPET画像

陽性像では脳の皮質に検査薬剤が集積して赤くなっていることが分かります。これはアミロイドβの脳内沈着を示す所見です。

アルツハイマー型認知症の治療

脳内に蓄積する異常タンパク質(アミロイドβ)を除去し、認知機能低下の進行を遅らせる点滴治療薬「レカネマブ」が2023年9月に保険承認されました。

この治療薬を使用するには、アミロイドPETが陽性である必要があります。治療に関する詳細は、精神神経科へご連絡ください。